初夏から梅雨 ― 田植えで始まる一年

5月下旬、梅雨を前に棚田は にぎやかな一日 を迎える。

100組近いオーナーが総勢400名も集まると、日頃はひっそりした棚田がお祭り騒ぎのようになる。先月末に終えた田植えと、これまでの経緯を振り返ることにしよう。

今年で13年目のわが家。だいぶ経ったなぁとは思うが、お隣の田んぼでは20年以上も続けられているそうで、しかも遠方からとのこと。この場所が気に入り、長らく継続されているオーナーさんも多いのだ。

三々五々集まり、ひたすら植えて、終えたらぼちぼち帰るという、何とも 地味で根気のいる 活動であるが、観光地巡りに加えて、参加・体験ができることが楽しみを増やしてくれる。そのために準備を整えてくれる地元農家の「名月会」の皆さんは頼もしい存在で、田植えや稲刈りの経験がなくても作業のやり方を親切に教えてもらえる。

さしあたりオーナーは、作業に適した装備を用意し(長靴はもちろん、日差し対策も)、程よい人手を集めておくのが仕事だ。大所帯に小人数、グループそれぞれに楽しみ方があるようで、わが家はもっぱら2人程、ときどき助っ人が加わる小世帯である。この程度でもできるからイベントとして楽しむのにちょうどよい塩梅だ。

さあ田植えだ、始めよう!

田にたどり着くとすっかり準備が整っている。水も入っているし、苗も必要なだけ揃っている。何ともありがたいことで、どうやって始めればよいのか 分からない場合も、先の名月会が頼りになる。

基本的に、(1)まっすぐ植えるために紐を張り、(2)正しい間隔をとりながら、(3)2〜3cm程の深さに植えればよいのだが、なかなか難しいのは、どの田も形が違うことだ。

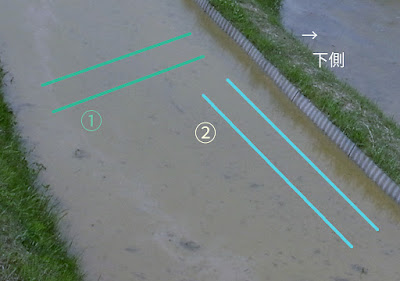

例えば、紐を張るにしても長手に張るか短手に張るか、私は最初のうち説明にならい短手に張っていたが(下の①)、これはとても時間がかかる。この向きは南北方向にあたり日当たりを考えてのことであろうが、付近の地元農家の似たような地形の田を見ると東西の長手に植えている(②)ところが多い。

斜面の等高線沿いに植え、畦の縁沿いに巧みに曲線を描くように ― つまりは 見た目よく 仕上げるためだなと解釈して、自分も同じように植えると時間も短縮できて実によい。多少曲線が揺らぐのは手植えの味でもある。

苗の間隔 は、貸し出される棒をガイドにして30cmの畝間(上図の線の間隔)をとりながら、株間は20cm程、苗の育ちが良ければさらに広くてもよいというが、育ちの遅い苗も多いので私は20cmで植えている。あまり密にするとかえって育ちが悪くなる。

他にも気をつけたいことに、あまり際まで植えすぎると、特に斜面側は草刈りのときに足を入れにくいし、稲刈り前に水を抜く溝を切る妨げになるのでほどほどにしておく。端から端までおよその距離を測り、畝の数を決めておくと作業がしやすくなる。

さらに、手数が少ないのでもう少し考える ― 少人数でも効率よく植えるには?

作業の説明のとおり、標準的な方法では目印に張った紐に沿って植え、紐をずらして後ろに下がりながら植えていく。すると、次に植えたい箇所に足跡ができてしまい、きれいに植えられないことがある。手でならしながら進めればすむ話だが、深い足跡ができると結構面倒だ。

あるとき、人数の少ないことを逆手にとり、張った紐に沿って前進しながら植えてみた。きれいにならした地面のまま植えることができ、紐の箇所と左右30cmおきに1〜2畝、合わせて3〜5畝分、とても手際よく進められる。このように、慣れてきたら田の形や人数によって最適な方法を工夫してみるのも楽しみの一つであるし、的はずれなことをしない限り説明と違うと怒られることはない。

好天の中で今年の田植えも無事完了。過去ざんざか降りしきる雨の中のこともあったが、田植えはやはりお天気だと捗る。さーて、田植えの終わりは草取りの始まりなのだ。

コメント

コメントを投稿

コメント歓迎します。(アドレスは表示されません)